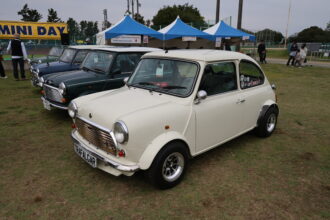

1959年、イギリスのBMC(British Motor Corporation)から発売された「ミニ」は、コンパクトなボディと斬新なFFレイアウトによって、世界中の自動車設計に革命をもたらしたクルマである。一般的に知られる2ドアサルーンが定番モデルだが、ミニには「長モノ」と呼ばれるロングホイールベースバージョンが存在する。これらのモデルはクラシックミニの中でも独自の立ち位置を持ち、愛好家から根強い人気を集めている。

「長モノ」とは何か

クラシックミニの「長モノ」とは、ホイールベース(前後タイヤの間隔)とボディが延長されたモデルの総称であり、代表的な車種には「ミニ・トラベラー」「ミニ・カントリーマン」「ミニ・バン」「ミニ・ピックアップ」などがある。ホイールベースは標準のミニに比べて約25cm延長されており、その分リアスペースが広く設計されている。

外観的な特徴としては、四角いリアエンド、大型の荷室、観音開きのバックドア(トラベラーなど)などが挙げられ、通常の2ドアミニとは異なるユーティリティ性とクラシカルな風貌を持っている。

長モノの歴史

「長モノ」の初出は、ミニ登場からまもない1960年である。BMCはミニの機能性をさらに広げるべく、ファミリー層や商用用途に適したバリエーションを開発した。まず登場したのが「モーリス・ミニ・トラベラー」と「オースチン・ミニ・カントリーマン(初期はオースチン・セブン・カントリーマン)」で、いずれもエステート(ステーションワゴン)タイプのモデルである。これらはリアに木枠装飾が施された「ウッディ仕様」が有名で、英国らしい風合いを今に伝えている。

商用モデルとしては、貨物スペースを重視した「ミニ・バン」や「ミニ・ピックアップ」が存在した。これらは基本的に後部座席が取り除かれ、荷物の積載に特化した作りになっており、英国内では郵便局やロードサービスなどで活用された。

これらの「長モノ」は、1970年代以降もマイナーチェンジを重ねながら生産が継続され、一部モデルは1980年代まで製造された。特にミニ・バンやピックアップは、シンプルな構造と高い整備性により、今なお実用車として活躍している個体も少なくない。

長モノの魅力

クラシックミニのLWBモデルには、いくつかの大きな魅力がある。

1. 実用性と個性の両立

長モノは、通常のミニにはないラゲッジスペースを持ち、アウトドアや荷物の多い移動にも対応できる。トラベラーやカントリーマンは、現代のミニ・クラブマンのルーツとも言え、ミニの実用車としての可能性を切り開いた存在だ。

2. レトロなデザイン

木枠のウッディ仕様や観音開きのリアドアなど、長モノにはクラシックカーならではの意匠が詰め込まれている。特にウッディ仕様は、ボディカラーとのコンビネーションによって美しいコントラストを生み出し、現代の車には見られない温かみを感じさせる。

3. コミュニティとのつながり

クラシックミニの世界では、長モノは「通好みの選択肢」として扱われることが多い。一般的な2ドアミニと比べて台数も少なく、希少性が高いため、長モノのオーナー同士での結びつきや情報交換も独特のものがある。ミニのイベントでも長モノだけのミーティングなども開催されている。

4. 走る楽しさと個性

長モノはホイールベースが延長された分、ハンドリングには若干の違いが出るが、それでもミニ特有のゴーカート的な走行フィールは健在である。また、LWBによる直進安定性の向上など、ロングボディならではの乗り味も楽しめる。

5.現代における価値

近年、クラシックミニの価値が世界的に見直されており、中でも長モノは希少性の高さからコレクターズアイテムとしての評価も上がっている。とくに状態の良いウッディ仕様のカントリーマンや、オリジナル塗装のピックアップなどは、市場価格でもプレミアムがつく傾向にある。

また、現代ではLWBモデルをベースに、内装をキャンピング仕様にしたり、レトロモダンなカスタムを施すなど、新たな楽しみ方を見出すオーナーも増えている。クラシックカーでありながら、自分らしいライフスタイルの一部として機能する点も、長モノの魅力を語るうえで欠かせない。

クラシックミニの「長モノ」は、単なる派生モデルではなく、ミニが持つ可能性と多様性を象徴する存在である。その長い歴史と独自の魅力を知ることで、クラシックミニという一台の車に込められた奥深さを、より深く味わうことができるだろう。