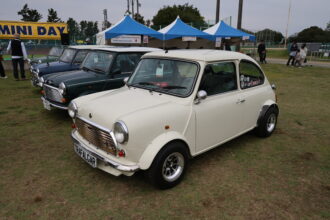

ローバーは1990年にミニに1.3Lエンジンを搭載し、高性能モデルのクーパーを復活させた。それは当初、限定モデルとして登場したが、瞬く間に完売となるほどの人気ぶりだった。

そして翌91年から通常モデルとしてクーパーの販売が始まった。それは往年のスタンダードクーパー(1000クーパー)やクーパーSほど特別なメカニズムを盛り込んだモデルではなかったが、従来のミニと比べればよく走り、スポーティなムードとクーパーの名が、ファンを満足させたのだ。

欧州ではクーパー以外のグレードも1.3Lエンジンが搭載され、メイフェアやスプライトなども走りのグレードアップが図られた。

しかし1.3クーパーがヒットしたことは、別の問題も発生させた。このモデルは燃料供給装置にSUキャブレターを採用しており、排ガス規制をクリアするのが厳しかったのだ。

少量生産であれば英国での規制はクリアできたものの、このまま生産を続ける訳にはいかないので、対策が求められたのだ。そこでミニの狭いエンジンルーム内でA型エンジンをインジェクション化することが急遽決定されたのだった。

その結果、僅か2年足らずでミニのインジェクション化を実現、ミニの生産継続を可能としたのだ。その上、インジェクションミニとなってからも、ミニの進化は止まらなかったのである。

インジェクションも熟成でエンジン信頼性さらに向上

インジェクションとなったことで、ミニはより扱いやすく近代的なクルマに進化した。そしてクーパーだけでなくメイフェアとベースモデルも1.3Lのインジェクションエンジンが搭載された。

ただしクーパーのMTモデルだけはECUやカムシャフトなどを変えることで62psの最高出力を誇ったが、他のモデルと新設されたクーパーのATモデルはややマイルドな特性の52psエンジンが設定された。

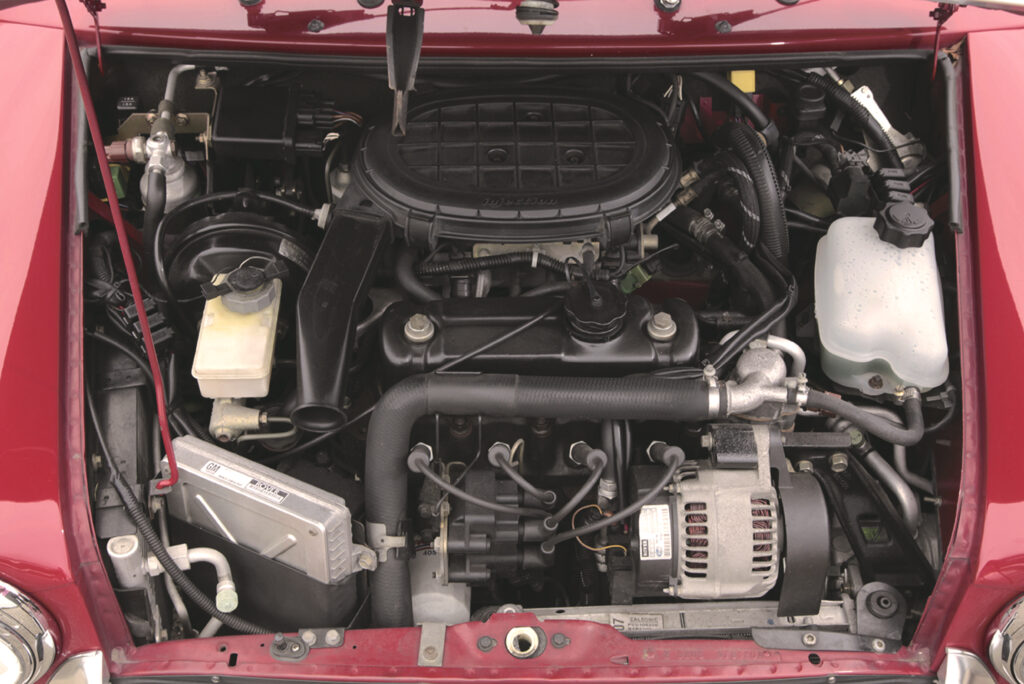

だが92年に投入された最初のインジェクションミニは、アクセルペダルに全開時に作動するスイッチが備わっており、エンジンの負荷をこれで検知する仕組みとなっていた。

しかし、このスイッチがトラブルの元凶となることが分かると、ローバーはすぐに改良を施し、翌年にはスロットルスイッチのない仕様へと進化させる。

95年には、クーラーのコンデンサーとECUの位置が逆転され、冷房能力の向上が図られた。従来のコンデンサーはエンジンルーム前方に収まるよう、小型で分厚い形状が採用されていたが、置かれていた場所は走行風の影響を受ける部分ではないため、エンジンルーム内の温度を上昇させてしまう(つまり冷房能力が低い)可能性が高かった。

それに対し、対策されたコンデンサーはラジエターとは反対側のエンジンルーム左側の側面に配置され、右側のラジエター同様、フェンダー内を通じて走行風を通過させるものとされ、薄型で表面積も増やされたことで冷房能力を向上させたのだった。

ちなみにミニのクーラーを製造していたのは、名古屋に本社を構えるユニクラ(現在は廃業)という企業で、輸入車用の後付けクーラーを得意としていた。しかしその前身は1960年代にはミニを販売するサブディーラーであるユニバーサルクライムであり、その会社名が略称となって受け継がれていることが分かるが、ミニに関してはなんとも不思議な縁を感じさせる。

そして97年にはさらに信頼性を高めるため、点火系を大改革した。各シリンダーの点火プラグに電流を送るディストリビューターはついに廃止され、ECUが送る電気信号をイグニッションコイルが増幅する同時点火ユニットが採用された。

本国仕様では従来のSPI(シングルポイントインジェクション)に代えて吸気ポートそれぞれにインジェクターを備えるMPIが投入された。これはフロントラジエターとなり、高性能であったが、クーラー装備が必須の日本仕様においてはSPIが採用され続けた。

また衝突安全性を高めるためにステアリングにはSRSエアバッグが装備され、ドア内部には側面衝突時の強度を高めるインパクトビームが組み込まれた。

内外装の仕様にはヘリテイジコレクションを用意した。これはかつてのミニの人気色や特徴的なボディカラーを復活させたものだった。

内装もパイピングをあしらったレザー張りにダッシュボードとドアトリムのアッパーにウッドパネルをあしらうというお洒落ぶりに、日本のミニファンは飛び付いたのだった。97年式以降の日本仕様は、すべてインパネがウッドパネル仕上げになっていて、ホワイトのメーターと相まって高級感がグンと高まった。