1960年代半ば、クラシックミニは英国のサーキットで大暴れしていた。コーナリングスピードの高さを武器に、コースによっては大排気量車とも互角に渡り合っていたのだ。

英国ツーリングカー選手権では何度もクラス優勝を果たし、シリーズチャンピオンも獲得している。そんな輝かしい時代のBMCワークスマシンが日本にあり、しかも公道を走っていると聞かされたら、信じるだろうか。

それが事実なのだからイカしているじゃないか。

実際にはスペアマシンとして確保されていた個体のようで、レースという実戦経験はないものの、その分コンディションは素晴らしい。

普通のミニ、それをレーシングカーに仕立てたモノはたくさんあるが、そういったショップやプライベーターが仕上げたマシンとは別次元の仕上がりなのだ。

分かりやすいのは前後のフェンダーにあつらえられたオーバーフェンダーだろう。ミニのボディに合わせたように絶妙な曲面に仕上げられたこのオーバーフェンダーは、ビス止めではなくフェンダーと一体化されている。

つまりノーマルのフェンダーアーチはなく、オーバーフェンダーの根本部分までホイールアーチは拡大され、低い車高とサスペンションストロークを両立しているのだ。

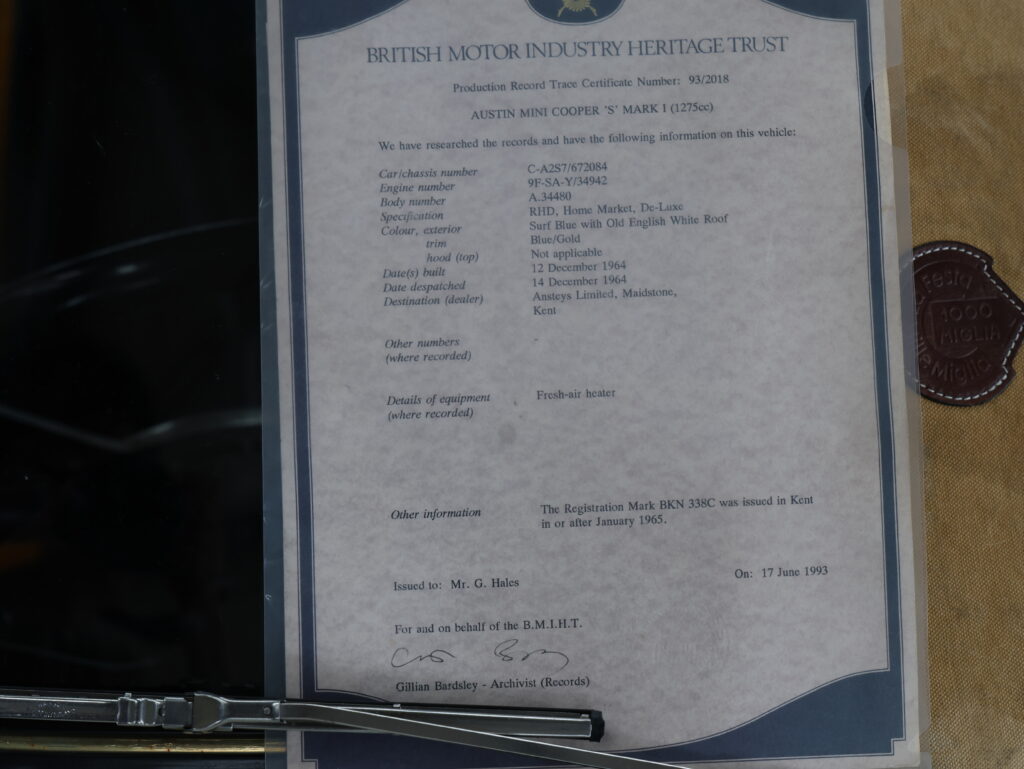

ボディ前後のエプロン部分には、元色のサーフブルーのペイントが露出している。これは当時、サーフブルーの新車が余っていたことからワークスマシンのベースに選ばれたことが逸話として残っている。

左右にメーターを振り分け、大きなインジケーターランプが組み込まれたダッシュボード、ドアポケットにまとめられたスイッチパネルなど、いかにも実戦的なコックピット。

アルミ合金製のドアパネルには筋交が入るなど、ロールケージだけでなく、必要な剛性を確保するための丁寧な仕事があちこちに見える。

エンジンのチューニング度合いもかなり尖っていて、レースガソリンを使用することで圧縮比16を実現していたのだが、これではとても使えないということでステージIIIのヘッドに載せ替え、ガスケットの厚みによって圧縮比が下げられたのだった。

実は筆者、今から14年ほど前にこのミニが日本にやってきて、整備されて現オーナーの岡嶋さんの元にやってきた頃にも取材させてもらっているのだ。

その頃も絶品コンディションでなんとも言えない佇まいを漂わせていたのだが、13年ぶり(翌年、走行会でも遭遇している)に再会したミニは、あの頃のままだった。

「基本的なメンテナンスだけで、あれからトラブルフリーなんですよ」と岡嶋さん。他にもミニやモークを何台も所有しているマニアなのだが、このミニもサーキットでの走行会やツーリングで走りを楽しんできたそうだ。

最初に日本にやってきた時の整備が良かったのだろうが、10年以上もトラブルフリーとは凄い。ちなみに走行会では一際大きなギアノイズを発していて「トランスミッションも凄いの積んでるんだろうなぁ」としか思っていなかったが、真相は違ったらしい。

「実はカムギアトレインだったので、うるさ過ぎるので普通のチェーンドライブに交換してもらいました」と岡嶋さん。なるほど、あの走行会でのギアノイズはストレートカットのギアだけでなく、カム駆動もギアにしていたスペシャルな仕様だったからなのだ。

それでもクーラーもないこのレーシングカーで6月の豊橋のイベント「アルビオン・モーターフェス」まで群馬から自走でやってくるなど、色々おかしい部分はあるものの、未だに元気に走り回っているのだ。